「は(8)い(1)く(9)」の語呂合わせから、8月19日は俳句の日です。京都教育大学名誉教授の坪内稔典氏らが提唱して始まりました。毎年8月には愛媛県松山市でイベント「俳句甲子園」が開催されています。

今回は、そんな俳句の基礎・雑学を楽しく学べるクイズを4問出題します。4問中2問正解で合格です。レッツトライ!

【Q.1】「シャーベット」は何音?

俳句は「五・七・五」の17音が基本。一般的に季節を表す言葉である「季語」を入れて作ります。

では、夏の季語である「シャーベット」は、俳句の音の数え方として、いくつの音からできているでしょう? 次の3つから正しいものをお選びください。

- 3音

- 4音

- 5音

答え

↓

↓

↓

正解は「3.5音」です。シャーベットは「シャ」「ー」「ベ」「ッ」「ト」の5音に分けられます。

俳句では、小さな「ャュョ」をつづりにもつ拗音(ようおん)は、前の字と合わせて1音と数えます。小さな「ぁぃぅぇぉ」も同様です。

いっぽう「ー」などの長音(ちょうおん)や、「ベッ」などの小さい「っ」が入る促音(そくおん)は、それ自体で1音と数えることになっています。

| 音の数え方 | |

|---|---|

| 前の字と合わせて1音 |

|

| それ自体で1音 |

|

【Q.2】「ブランコ」は何の季節の季語?

俳句の季語には、「たんぽぽ(春)」「花火(夏)」「さんま(秋)」「雪(冬)」など、季節が分かりやすいものもあれば、パッと見ただけでは分かりづらいものもあります。

では「ブランコ」は次のうち、どの季節の季語とされているでしょう?

- 春

- 夏

- 秋

- 冬

答え

↓

↓

↓

正解は「1.春」です。中国では昔、冬至から105日目(今の暦だと4月初めごろ)にあたる「寒食の節」に、火を使わずに冷たいものを食べる習慣がありました。

このとき、ブランコ(鞦韆)が宮廷の女性たちの遊び道具として使われたことから、今でも春の季語として用いられています。ちなみに「風車(かざぐるま)」「シャボン玉」「猫の恋」も春の季語です。

【Q.3】季節は4つじゃなかった!?

前問で季語の4択問題を出題しましたが、実は俳句の季節は4つだけではありません。

「春・夏・秋・冬」に加え、もう1つの季節が存在するのです。では、その季節とは次のうちどれでしょう?

- 新年

- お盆

- クリスマス

答え

↓

↓

↓

正解は「1.新年」です。新年とは「1月1日から1月15日まで」を指し、季語の例としては「初日の出」「鏡餅」「雑煮」などがあげられます。

なお、俳句の季節は旧暦で考えられているため、今の季節感といまいちマッチしないものも。例えば「スイカ」や「天の川」は秋の季語です。

| 季節 | 季語の例 |

|---|---|

| 春 | 春風、山笑う、風車、草餅、シャボン玉、花見、ブランコ、ひな祭り、うぐいす、猫の恋、梅、桜、たんぽぽ |

| 夏 | 梅雨、虹、夕焼け、滝、汗、香水、花火、ハンカチ、浴衣、蚊、金魚、ビール、ホタル、あじさい、なす、薔薇 |

| 秋 | 爽やか、夜なべ、天の川、稲妻、流れ星、相撲、七夕、盆、さんま、トンボ、渡り鳥、朝顔、きのこ、スイカ、唐辛子 |

| 冬 | 節分、雪、風邪、こたつ、咳、雑炊、たき火、ふとん、クリスマス、除夜の鐘、牡蠣、たい焼き、落ち葉、みかん |

| 新年 | 元日、新年、松の内、お年玉、鏡餅、書き初め、門松、カルタ、獅子舞、雑煮、羽子板、初夢、初詣 |

- 春…立春~立夏の前日

- 夏…立夏~立秋の前日

- 秋…立秋~立冬の前日

- 冬…立冬~立春の前日

- 新年…1月1日~1月15日

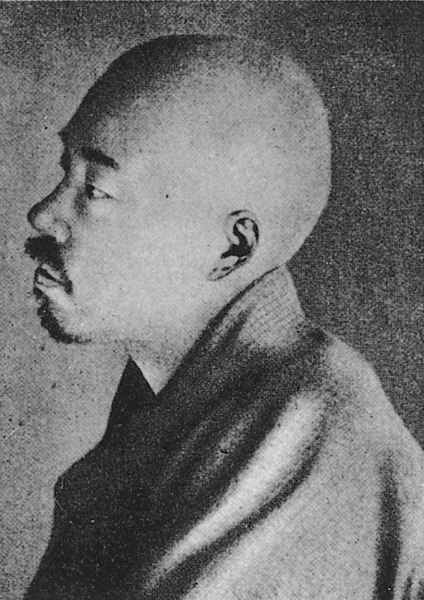

【Q.4】正岡子規の俳号の由来は?

「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」

俳人などで活躍した正岡子規の有名な句です。

ところで、正岡子規の本名は正岡常規。「子規」は俳号(俳句を作るときの名前)です。では「子規」という俳号の由来は、次のうちどれでしょう?

- 子規が就いていた「職業」

- 子規がかかった「病気」

- 子規の目にとまった「風景」

答え

↓

↓

↓

正解は「2.病気」です。正岡子規は若くして結核にかかり、22歳のとき喀血が1週間ほど続きました。この時期に、血を吐くまで鳴くといわれるホトトギスにちなんで「子規」の俳号を使ったとされています。子規はホトトギスの別名です。

誤答選択肢に関連して、「1.職業」にまつわる俳号を使っていたのは、僧侶だった大谷句仏など。「3.風景」に近いところでは、芭蕉の木が由来の松尾芭蕉があげられます。

【まとめ】世界最長の季語は?

最後までご覧いただきありがとうございます。あなたは何問正解できましたか? おさらいとして、今回の答えをまとめておきますね。

- 夏の季語であるシャーベットは「5音」

- ブランコは「春」の季語

- 俳句の季節は、春・夏・秋・冬・「新年」の5つに分けられる

- 正岡子規の俳号は、子規がかかった「病気」が由来

ちなみに、季語の中でもっとも長いと思われているのは、冬の季語「童貞聖マリア無原罪の御孕りの祝日(どうていせいまりあむげんざいのおんやどりのいわいび)」なんだそう。

数えてみると25音ありました。一般的な俳句の17音を大幅に超えていますね。

今回の問題は「プレバト!!」でもおなじみの夏井いつきさんの書籍などを参考に作成しました。分かりやすさに加え、読者を飽きさせない工夫が随所に見られ、サクサク読めて面白かったです。

参考書籍・参考URL

- 夏井いつき『夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授業』PHP研究所、2018年

- 夏井いつき『夏井いつきの俳句ことはじめ』ナツメ社、2019年

- 『俳句季語よみかた辞典』日外アソシエーツ、2015年

- 季語・類想類句について(質問への回答)|日本俳句教育研究会(nhkk)ブログページ

- 正岡子規について – 子規庵

- 俳句の日とは – コトバンク

- 季語(主要な季語)とは – コトバンク

- 正岡子規とは – コトバンク